|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2024.11.5 |

|

no.75

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

健康日本21について |

| |

| 1.健康日本21の歴史 |

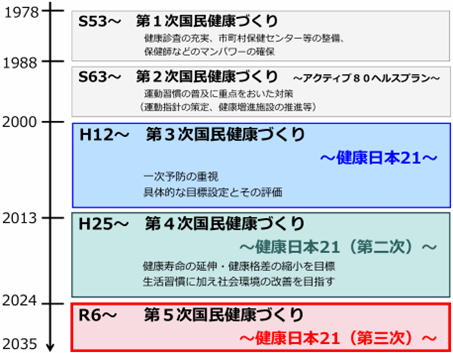

| 我が国においては健康増進に係る取組として、「国民健康づくり対策」が昭和53(1978)年から十数年ごとに第1次から第4次にわたって展開されてきた。 |

| |

|

| |

| 2.健康日本21(第二次)の評価 |

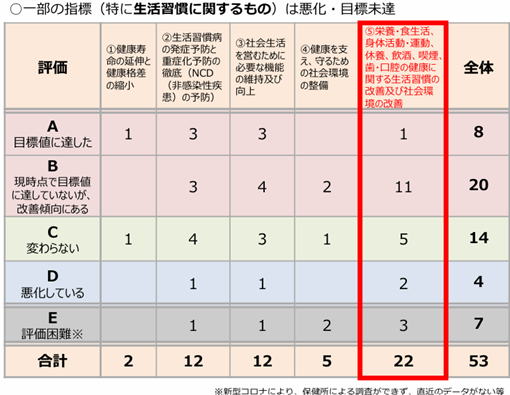

| 平成25(2013)年度より開始した健康日本21(第二次)では、合計53項目の目標が設定され、10年間(平成25年~令和4年)の成果の結果を以下のように取りまとめた。 |

| |

|

| |

| 53項目中、悪化している指標は4項目あり、以下のようなものであった。 |

・メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少

・適正体重の子どもの増加

・睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少

・⽣活習慣病のリスクを⾼める量を飲酒している者の割合の減少

(⼀⽇当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、⼥性20g以上の者) |

| |

| 3.健康日本21(第三次)の全体像 |

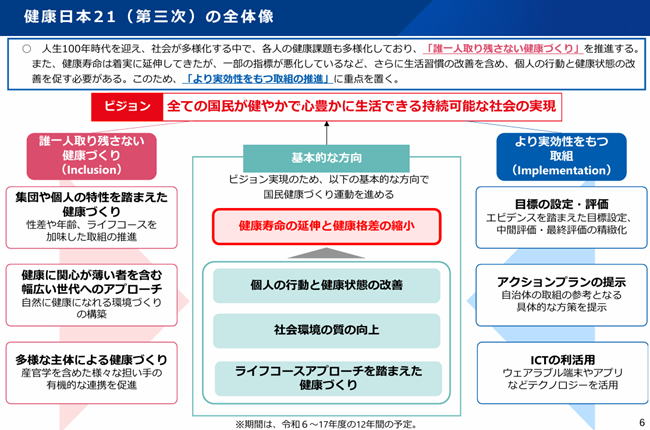

健康日本21(第二次)の成果や課題及び今後予想される社会変化を踏まえて策定された「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」というビジョン実現のため、基本的な方向を①健康寿命の延伸・健康格差の縮小、②個人の行動と健康状態の改善、③社会環境の質の向上、④ライフコースアプローチ(胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えること)を踏まえた健康づくりの4つとした。

そして、健康日本21(第三次)の全体像を以下のように取りまとめた。 |

| |

|

| |

| 4.スケジュール |

| 健康日本21(第三次)の運動は令和6(2024)~令和17(2035)年度の12年間とし、計画開始後6年(令和11年)を⽬途に中間評価を⾏うとともに、計画開始後10年(令和15年)を⽬途に最終評価を⾏うこととした。 |

| |

| 5.目標の設定 |

基本的な方向に沿って、健康(特に健康寿命の延伸や生活習慣病の予防)に関する科学的なエビデンスに基づくこと、継続性や事後的な実態把握などを加味し、データソースは公的統計を利⽤することを原則として目標を設定した。目標値は、直近のトレンドや科学的なエビデンス等も加味しつつ、健康日本21(第二次)で未達のものは同じ目標値、目標を達成したものはさらに高い目標値を設定することとした。(全部で51項目)

主なものを下記に記載する。 |

| |

| 項目 |

現状 |

目標値 |

| 健康寿命の延伸 |

健康寿命

男72.68年、女75.38年

平均寿命

男81.41年、女87.45年 |

平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加 |

| 適正体重を維持している者の増加 |

60% |

66% |

| 低栄養傾向の高齢者の減少 |

16.8% |

13% |

| バランスの良い食事を摂っている者の増加 |

37.7% |

50% |

| 野菜摂取量の増加 |

281g |

350g |

| 食塩摂取量の減少 |

10.1g |

7g |

| 日常生活における歩数の増加 |

6,278歩 |

7,100歩 |

| 運動習慣者の増加 |

28.7% |

40% |

| 睡眠時間が十分に確保できている者の増加 |

54.5% |

60% |

| 生活習慣病(NCDs)のリスクを高める量を飲酒している者の減少 |

11.8% |

10% |

| 喫煙率の減少 |

16.7% |

12% |

| 歯周病を有する者の減少 |

57.2% |

40% |

| がん検診の受診率の向上 |

37%~53% |

60% |

| 糖尿病有病者の増加の抑制 |

1,150万人 |

1,350万人 |

| ロコモティブシンドロームの減少 |

232人(人口千人当たり) |

210人(人口千人当たり) |

| 地域の人々とのつながりが強いと思う者の増加 |

40.2% |

45% |

| メンタルヘルスに取り組む事業者の増加 |

59.2% |

80% |

|

| 当該文書は厚生労働省の「健康日本21(第三次)の推進のための説明資料」を基に作成しました。 |

| |

| |