|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2024.7.2 |

|

no.73

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

代替たんぱく質について |

| |

| 1. 代替たんぱく質とは |

| 代替たんぱく質とは食肉や魚などの従来の動物性たんぱく質に変わる新たなたんぱく質のことをいい、従来からある大豆や小麦などの植物性たんぱく質を製造技術で肉様に改良した大豆ミートのような代替たんぱく質やこれまでたんぱく源として利用してこなかったものを、新技術でたんぱく質として摂取できるようにした代替たんぱく質があります。 |

| |

| 2. 代替たんぱく質の必要性 |

ではなぜ最近になって、代替たんぱく質の必要性が叫ばれ、世界を挙げて開発競争が激化してきたのでしょうか。

一つは、国連の世界人口推計によると、世界の人口は2022年に80億人を突破し、今後2037年に90億人、2058年には100億人を突破するといわれています。人口増に伴う食料需要増は全世界で食料不足を引き起こすことが懸念され、特に牛肉を代表する食肉の需要増は家畜の飼育に大量の水と飼料が必要であり、畜産物の増加は地球の環境負荷の悪化を招くことが考えられます。

もう一つは、消費者が意識の変化が影響しているといわれています。動物由来の食品よりも植物由来の食品を好む健康志向の高まりや、動物愛護の考え方の高まりが挙げられます。 |

| |

| 3. 代替たんぱく質の種類 |

| 代替たんぱく質にはどのようなものがあるのでしょうか。今実用化されているもの、研究段階のものには、植物由来肉、培養肉、昆虫食、微生物・藻類などがあります。 |

| |

| 1)植物由来肉 |

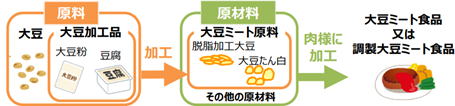

| 植物由来肉は以前から開発・実用化されていましたが、以前はコストダウンのために畜肉の一部を置き換えるにすぎませんでした。現在では主に大豆たんぱくをエクストルーダーという装置を用いて粒状や組織状の肉様のたんぱく質を製造し、100%植物性の大豆ミート食品が製造・販売されています。大豆ミート食品はJAS規格化されており、JASを取得すればJASマークを添付することができ差別化が図れます。 |

| |

|

| 農林水産省資料 |

| |

| 2)培養肉 |

いま世界で一番注目されているのが培養肉です。動物から採取した細胞を培養液に入れて増殖、増殖した細胞から筋繊維を形成させ、この筋繊維を積み重ねせ筋組織を作り、肉様のものを再現したものです。細胞培養技術により生産された培養肉は①本物の肉の食感や味を再現できる。②畜産物に比べて短期間で生産できる。③動物を屠畜する必要がない。等のメリットがあります。

2013年にオランダで開発された培養肉バーガーが世の中に出て注目を浴び、その後、アメリカやイスラエルの企業が続き、日本でも開発研究が行われています。そして、2020年にはシンガポールで培養鶏肉のチキンナゲットの販売が世界で初めて許可されています。

日本では培養肉が市場に出る前段階として旧薬事食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会にて培養肉を製造する際のガイダンスや安全性確保のための対応について検討しています。 |

| |

| 3)昆虫食 |

| 昆虫は昔から食されており、日本ではイナゴや蜂の子が代表的な昆虫食となっています。昆虫は高たん白であり、家畜と異なり短期間で成長するので食肉の代替として期待されており、日本ではコオロギから抽出したコオロギパウダーが菓子の原料の一部として使用され販売されています。昆虫食は見た目に抵抗がある消費者も多く、パウダー化して混ぜて使用されています。 |

| |

| 4)微生物・藻類 |

| 菌糸から育成した微生物由来のたんぱく質を発酵させて製造した人工乳やスピルリナ、クロレラなどの藻類のたんぱく質を用いた卵代替品が開発されています。 |

| |

| 4. 代替たんぱく質の課題 |

| 代替たんぱく質が世の中に広く浸透するには以下の課題が考えられます。 |

| |

| 1) 安全性の確保 |

| 培養肉は新しい細胞培養技術を使って組織を形成しますので、安全性に係る評価を十分行う必要があります。また、昆虫食は今後、種類の増大や量の拡大が見込まれ、食経験の少ない昆虫を原料として使用する場合は、安全性の評価が必要になってきます。 |

| |

| 2)コストダウン |

| 開発段階ではコストがかかっていますが、実用の段階でどれだけコストを削減し、食肉とどれだけ対抗できるかが課題です。 |

| |

| 3)消費者の受容性 |

| 消費者は保守的であり、新しい技術で開発された代替たんぱく質を消費者が抵抗なく受け入れられるかが課題です。 |