| 2024.3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| no.71 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

食品リコール制度について |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 食品リコール制度制定の経緯 | |||||||||||||

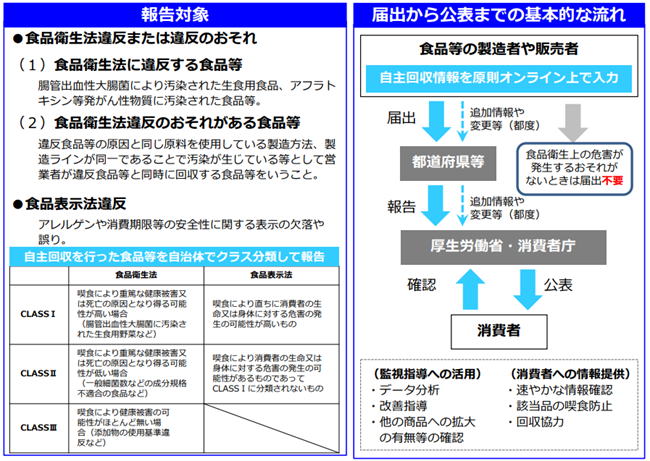

| 食品事業者が食品に不具合があり食品リコールを行った場合、以前は一部の自治体では食品リコール情報報告制度があり、食品事業者が食品リコールを行った場合自治体に報告し、その情報を消費者に公表する仕組みがありました。しかし、国に届ける仕組みはなく、国は全国でどのような食品リコールが行われているか把握することができず、消費者も全国でどのような食品リコールが行われているか知ることができませんでした。 国はこのような状況を解決するため、食品衛生法の改正にあたり食品衛生法違反が原因で食品事業者が食品リコールを実施する場合は国に届けることを義務化しました。(2018年6月13日公布、2021年6月1日施行)国会での食品衛生法改正の成立にあたり、アレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反による食品リコール届出について早急に検討することを国会で決議され、これを受けて食品表示法が改正されました。(2018年12月14日公布、2021年6月1日施行) これで食品事業者が食品衛生法違反、安全性に関わる食品表示法違反により食品リコールを行う場合は行政に届けることが義務化されました。 |

||||||||||||||

| 2 | 食品リコール制度の仕組み | |||||||||||||

|

||||||||||||||

| 消費者庁資料 | ||||||||||||||

| 3 | 食品リコールの現状 | |||||||||||||

| 食品リコールの件数ですが、2021年6月1日~2023年3月31日の集計では4140件となっており、内訳は食品衛生法関連が27.3%、食品表示法関連が72.7%となっています。実に食品リコールの3/4近くが安全性に係る食品表示法違反によるものです。 次に、法令毎のクラス分類の内訳を見てみると、食品衛生法関連(2022年4月1日~2023年3月31日)では |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 厚生労働省資料 | ||||||||||||||

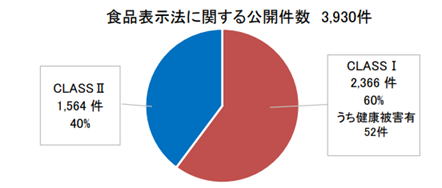

| となっており、CLASSⅡ(規格基準不適合、カビの発生)が半数以上占めています。 食品表示法関連(2021年4月1日~2023年9月30日)では |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 消費者庁資料 | ||||||||||||||

| となっており、CLASSⅠ主にアレルゲン表示間違いが6割を占めています。 | ||||||||||||||