| 2023.1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| no.64 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

食品ロス削減について |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 食品ロス量の実態 | |||||||

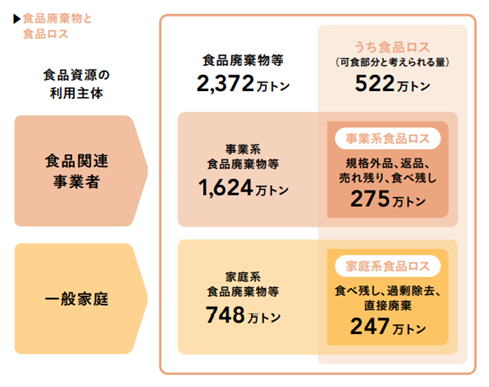

| 2020年度の食品ロス量は事業系食品ロスが275万トン、家庭系食品ロスが247万トンの合計522万トンとされており、これは国民一人当たり年間41㎏、毎日おにぎり1個分を捨てている計算となります。 | ||||||||

|

||||||||

| 農林水産省資料 | ||||||||

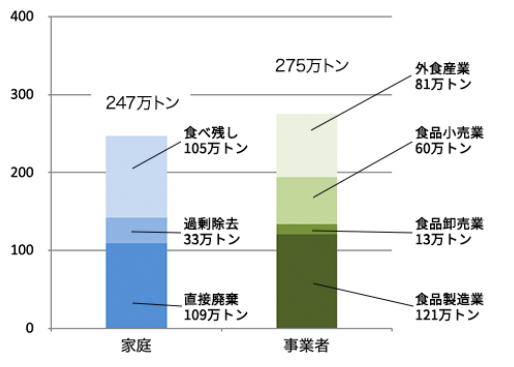

| 事業者系食品ロス(275万トン)の内訳は食品製造業(121万トン)、外食産業(81万トン)、食品小売業(60万トン)、食品卸売業(13万トン)の順となっており、家庭系食品ロス(247万トン)の内訳は直接廃棄(109万トン)、食べ残し(105万トン)、過剰除去(33万トン)の順となっています。 | ||||||||

|

||||||||

| 環境省資料 | ||||||||

| 2 | 食品ロスの削減目標 | |||||||

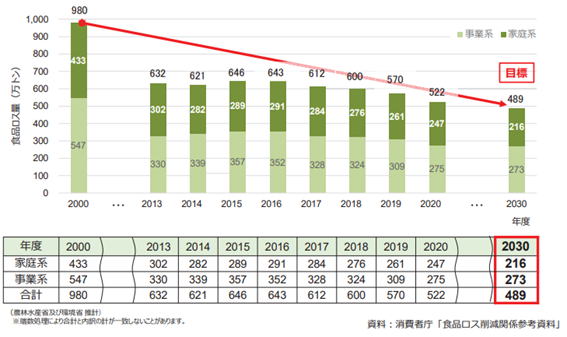

| 世界全体では食品ロス削減が重要課題となっている中、2015年の国連サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、その中で、食料の損失・廃棄の削減目標が設定されました。具体的には、ターゲット12-3:2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。ターゲット12-5:2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。が設定されました。 我が国では世界情勢を受けて2019年に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が制定・施行され、国の方針として、事業系食品ロス、家庭系食品ロス共に2000年度比で2030年度までに半減するという目標を設定しました。 |

||||||||

|

||||||||

| 3 | 食品ロス削減の取り組み | |||||||

| 1) | 事業系食品ロス削減の取り組み | |||||||

| 事業系は業種として食品製造業、外食産業、食品小売業、食品卸売業に分かれており、食品ロス削減に向けて事業者が実施できることは、業種共通では商習慣の見直し(返品・過剰在庫削減)、余剰食品のフードバンク寄付、需要予測精度向上が挙げられます。また業種毎には、食品製造業では賞味期限延長・年月表示化、過剰生産削減、食品卸売・小売業では売り切り、配送時の汚・破損削減、小容量販売・ばら売りの推進、てまえどりの啓発、外食産業では調理ロス削減、食べきり運動の呼びかけ、提供サイズの調整、ドギーバッグ等での持ち帰りへの協力 が挙げられます。 | ||||||||

| 2) | 家庭系食品ロス削減の取り組み | |||||||

| 食品ロス量の半分は家庭から発生しています。家庭での食品ロスの要因は料理を作りすぎたりして残る「食べ残し」、野菜の皮や茎など食べられるところまで切って捨ててしまう「過剰除去」、未開封のまま食べずに捨ててしまう「直接廃棄」です。 家庭で出る食品ロスを削減するためには消費者の意識を変えることが不可欠です。消費者は面倒がらずに、買い物時には事前に冷蔵庫等をチェックし、必要なものを必要な分だけ期限表示を考慮し購入します。また、料理時は冷蔵庫等で残っているものから食べきれる量だけ作り、食事はおいしく食べきることが大切です。 |

||||||||

| 4 | まとめ | |||||||

| 食品ロス削減は喫緊の課題ですが、食品ロス削減を実現するためには食品の安全性確保が大前提となります。外食での持ち帰りや食べきれないものの冷蔵庫での保存等は食中毒を起こさないための十分な注意が必要です。 食品安全を確保しつつ、食品ロス削減を継続的に実施していくことが目標を達成する近道になるのではないでしょうか。 |

||||||||