|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2021.7.1 |

|

no.55

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

食中毒ついて(1)

|

| 1 |

食中毒の分類 |

|

| |

食中毒はその原因が細菌(ウイルスを含む)、寄生虫、化学物質、自然毒によって、微生物性食中毒、寄生虫食中毒、化学性食中毒、自然毒食中毒に分類されます。微生物性食中毒は細菌性食中毒とウイルス性食中毒に分類され、細菌性食中毒は腸炎ビブリオ、サルモネラ属菌、病原大腸菌、カンピロバクターなどが原因の感染型食中毒とボツリヌス菌、ブドウ球菌などが原因の毒素型食中毒に分類されます。最近では腸管出血性大腸菌O157、O117等による食中毒が社会的に関心を集めています。ウイルスによる食中毒のほとんどはノロウイルスが占めています。

寄生虫食中毒はアニサキス、クドア、サルコシスティスなどの動物に寄生した寄生虫を摂取した場合に起こる食中毒であり、最近増加傾向にあります。寄生虫食中毒のほとんどがアニサキスによる食中毒が占めています。

化学性食中毒は農薬、メタノール、鉛、ヒ素などの有害化学物質を食品と共に摂取した場合に起こる食中毒とサバ・イワシ等の魚介類に含まれるヒスタミン、その他アミン類によるアレルギー様食中毒があります。

自然毒食中毒はキノコ、トリカブト、ジャガイモの芽などによって起こる植物性のものと、フグ、シガテラ毒魚、下痢性貝毒、麻痺性貝毒などが原因で起こる動物性のものに分類されます。

|

|

| |

|

|

| |

表1 食中毒の分類 |

|

| |

|

|

| |

| 微生物性食中毒 |

細菌性 |

感染型 |

食品中で増殖した細菌の摂取によるもの |

腸炎ビブリオ、サルモネラ属菌、病原大腸菌、カンピロバクター |

| 毒素型 |

食品中で細菌が産出した毒素の摂取によるもの |

ボツリヌス菌、ブドウ球菌、ウエルシュ菌、セレウス菌 |

| ウイルス性 |

特定のウイルスの摂取によるもの |

ノロウイルス |

| 寄生虫食中毒 |

動物に寄生した寄生虫の摂取によるもの |

アニサキス、クドア、サルコシスティス |

| 化学性食中毒 |

有毒化学物質の摂取によるもの |

農薬、メタノール、鉛、ヒ素 |

| 魚介類の摂取によるもの |

ヒスタミン、その他アミン類 |

| 自然毒食中毒 |

植物性 |

植物固有の毒の摂取によるもの |

毒キノコ、ジャガイモの芽 |

| 動物性 |

動物固有の毒の摂取によるもの |

フグ毒、シガテラ毒、貝毒

|

|

|

| |

|

|

| 2 |

食中毒の推移 |

|

| |

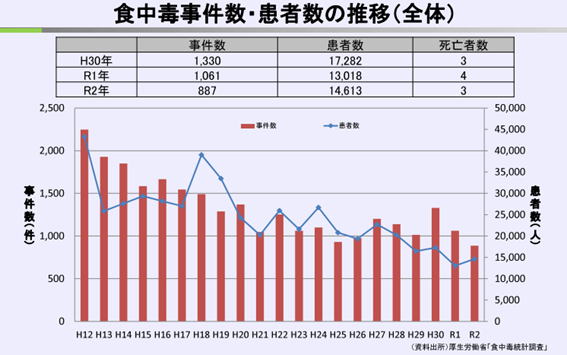

平成12年から令和2年までの21年間の食中毒の事件数と患者数の推移を見てみると、平成12年が事件数(2,247件)、患者数(43,307人)とも最高であり、年を経るごとに事件数、患者数ともに減少し、令和2年には事件数(887件)、患者数(14,613人)となっています。平成12年に比べて事件数・患者数とも60%以上減少しており、事業者の努力が実を結んだ結果であると思われます。 |

|

| |

|

|

| |

図1 食中毒事件数と患者数の推移 |

|

| |

|

|

| |

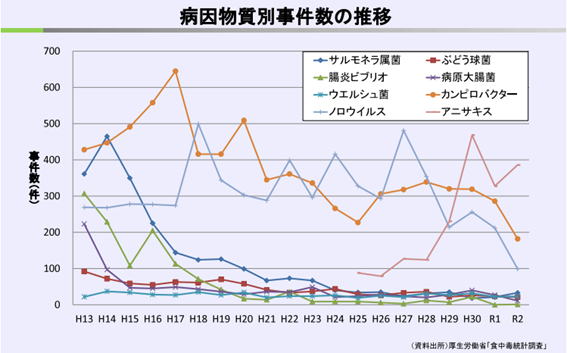

平成13年から令和2年までの20年間の病因物質別の事件数と患者数の推移を見てみると、事件数はここ5年間はノロウイルス、カンピロバクター、アニサキスの3つが事件数のほとんどを占めており、ノロウイルス、カンピロバクターがここ数年減少傾向にあるのに対し、アニサキスは、急増し高止まりの傾向にあります。アニサキスがここ5年間で事件数が急増した背景には医療関係者がアニサキスを食中毒として届け出るようになったことと、低温物流が発達し生の魚介類を容易に食べられるようになったことが要因であると言われています。

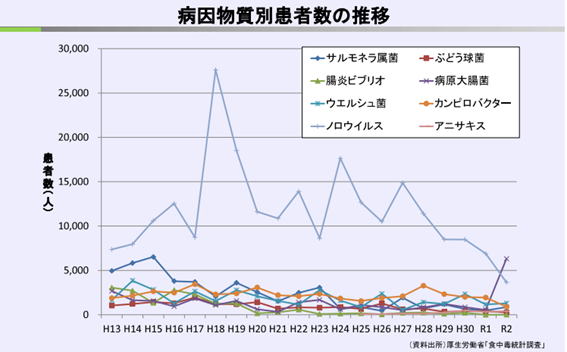

患者数はノロウイルス以外の食中毒は平成16年以降5,000人以下の低位で推移していますが、ノロウイルスは平成16年以降一部の年を除いて10,000人以上で推移、平成29年以降は10,000人を下回り令和2年には3,660人まで減少しています。令和2年は病原大腸菌の大規模集団食中毒が2件起こったため、患者数が6,314人と急増しました。 |

|

| |

|

|

| |

図2 病因物質別事件数の推移 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

図3 病因物質別患者数の推移 |

|

| |

|

|