|

|||||||||

| 消費者委員会資料 | |||||||||

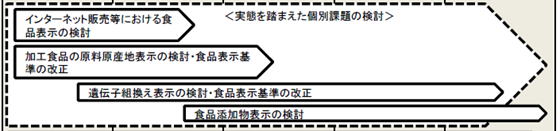

| この4つの課題について、どのような結論となったかを、簡単に解説したいと思います。 | |||||||||

| 1 | インターネット販売等における食品表示 | ||||||||

| 食品の購入にインターネット販売が重要な役割を果たしていますが、画面上では食品表示を全ては確認できない問題点があります。このような現状を踏まえ、消費者庁は「食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会」(2015年11月~2016年11月)を立上げ、インターネット販売における食品表示の情報提供のあり方を検討しました。結果、懇談会として『事業者は、消費者が購入時に食品の義務表示事項と同等の情報の内容を確認できるような環境を整備することを目標としつつ、段階的に情報提供の取組を推進・拡大することが望まれる。』との提言を出しました。 | |||||||||

| 2 | 加工食品の原料原産地表示 | ||||||||

| 現行のルールで加工食品の3割しか原料原産地が表示されていない現実の中、消費者が原料の原産地をもっと知りたいという要望を受け、消費者庁は原料原産地表示の拡大を目指し「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」(2016年1月~11月)を立ち上げました。当初は現状ルールの延長線上での拡大を模索していましたが、途中で大幅な方向転換があり、全ての加工食品に原料原産地表示を行うことを大前提に、検討を進めていくことになりました。結果、国内製造の全ての加工食品の重量割合上位1位の原材料を義務表示の対象としました。表示方法は国別重量順表示を原則としますが、国別重量順表示が難しい場合は「又は表示」「大括り表示」を可能としました。また、原材料が加工食品の場合は「製造地表示」を行うこととしました。(2017年9月1日施行、経過措置期間2022年3月末) | |||||||||

| 3 | 遺伝子組換え表示 | ||||||||

| 遺伝子組換え表示は2001年4月に施行され、5農産物と24加工食品群が義務化されました。その後、表示義務対象品目が都度都度追加され、現在8農作物と33加工食品群が表示の対象となっています。今回、遺伝子組換え表示制度を全般的に見直すため「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」(2017年4月~2018年3月)を立上げました。表示義務対象範囲及び表示方法を検討した結果、表示義務対象範囲については現行通りで変わらず、表示方法については、誤認防止の観点から任意表示である「遺伝子組換えでない」の表示が認められる条件を現行制度の「5%以下」から「不検出」に引き下げることとしました。(2023年4月1日施行) | |||||||||

| 4 | 食品添加物表示 | ||||||||

| 食品添加物表示制度は1989年に表示対象が大幅に拡大されて以来、見直しがほとんど行われてこなかったこともあり、今回、食品添加物表示制度を全般的に見直すため、「食品添加物表示制度に関する検討会」(2019年4月~2020年2月)を立ち上げました。検討会では、以下の5つの論点を検討しました。 ・論点1 一括名表示、簡略名・類別名表示の在り方 ・論点2 用途名表示の在り方 ・論点3 「無添加」、「不使用」の表示の在り方 ・論点4 栄養強化目的で使用した食品添加物の表示 ・論点5 食品添加物表示の普及、啓発、消費者教育について 結果、検討会として、論点1、論点2は現状ルールの維持が適当と結論付けました。また、論点3については誤認防止のガイドライン作成を提案しました。また、論点4については、原則全ての加工食品に栄養強化目的で使用した食品添加物を表示させる方向で検討することとしました。また、論点5については行政、消費者団体、事業者団体等がそれぞれの強みをいかして連携し、対象とする世代に応じたアプローチを行うことを提案しました。消費者庁は検討会の提案を受け、2020年度、論点3のガイドライン作成を検討する検討会を立ち上げる予定です。 |

|||||||||